【ゲイ男性向け小説】出会った彼らが僕を作っている 1.教えてくれた彼

排気音の後、ドアが開いた。帰宅時間だから、駅のホームは人で溢れている。俺は電車を降りると、人の流れに身体を押し込み、エスカレーターへと向かう。走り降りていく中年のサラリーマンから身を引き、俺は他人から見られないようにスマホのアプリを起動した。

彼の到着予定時刻にはまだ30分以上ある。ちょっと早過ぎただろうか。しかし、今日の彼は俺のタイプ、ど真ん中だ。遅刻して帰られてしまう、なんてミスで逃したくない。

それにしても、どうやって時間を潰そうか。そうだ。この駅にあるメンズ百貨店に行こう。あそこだったら、ゆっくりと過ごせる。

俺は改札を出て、人通りの少ない地下道から目的地へ進む。直通の入口から、百貨店に入ると一直線に向かったのは男性用下着売り場だ。

ここのバイヤーは俺たちと同類なのか、攻めたデザインの下着を取り扱っている。この後に会う彼と上手くいったら、出番があるかもしれない。

なんて、気が早過ぎか。けど、どんなのが好きなんだろう。はやる気持ちを抑えながら、並べられた商品をチェックしているとポケットのスマホが震える。

急いで確認すると、彼からだった。「仕事が予定よりも早く終わったから、もう駅に着いた」だって? なんてことだ。早く行かなくては。焦っているうちに次のメッセージがきた。今日の服装は紺に白いストライプのスーツ姿らしい。俺も自分の身なりと、駅前の待ち合わせ場所に向かっていることを伝えた。

さて、走るべきか。だが、汗だくだなんて見苦しい気もする。とはいえ、あまり待たせる訳にもいかない。折衷案の早歩きで駅前にたどり着いた。

紺に白いストライプのスーツ。人でごった返しているのに、一目でわかった。あの人だ。もしかしたら詐欺写真かもしれないと疑っていたが、考え過ぎだったらしい。

スマホを操作していた彼が顔をあげると、こちらを見てニカッと笑った。ちょっと運命的かも。そんなことを考えながら、俺は声をかける。「すみません。お待たせしました」「んー、全然」

俺の頭が混乱する。あれ、もっと男っぽいタイプだと思っていたんだけど。外見には不釣り合いな高い声で、彼は首を傾げる。「で、どうしよっか」

見た目は確かにタイプだ。けど、違う。違うんだぁ。とはいえ、今さら知らない人のフリなんて俺にはできない。それなら、答えはひとつ。無難に食事をして、一次会で解散だ。「えっと、実は行きたい店があって」「そうなんだ。じゃあ、そこにしよう」

キャッキャと喜んでいるイケメンを連れて、俺は予定していた屋根裏部屋のような雰囲気のイタリアンへ向かった。

食事の時間は案外、楽しく過ごすことができた。彼はいろいろなことを知っているが、自分の知識をひけらかさず、話題を広げてくれる。友だちとしてなら、仲良くしたい相手だ。

しかし、端々にきわどいネタを挟んでくる。ってことは、俺のことを狙っているんだろうか。いずれにしても、今日は一次会で解散する流れにした方が良いだろう。

会計を済ませて、俺たちは外へ出た。店のドアを閉めると、さっきまでとは別世界のようにしんと静まりかえっている。彼は笑顔で、軽くお辞儀をした。「ご飯、ほんと美味しかった。素敵なワインも揃ってて。気分、最高! じゃあーー」 次に行きましょう。そう言われる前に何か言わなくちゃ。「あ、あの」「次のところに行くから」

二人の言葉がハモる。俺は思わず、驚きの声を出してしまった。「えっ?」「何? どこか、ゆっくりできるところにでも行きたい?」

彼は俺にウインクする。俺は反射的に声をあげた。「いえ、滅相もない」 彼は一瞬、目を丸くした。そして、大爆笑。どう反応したら良いのかわからなくなってしまった俺を尻目に、ひとしきり笑った彼は涙をぬぐいながら、言った。「わかってるって。からかっただけ。最初から食事をしたら帰るつもりなの、丸わかりだったもん」

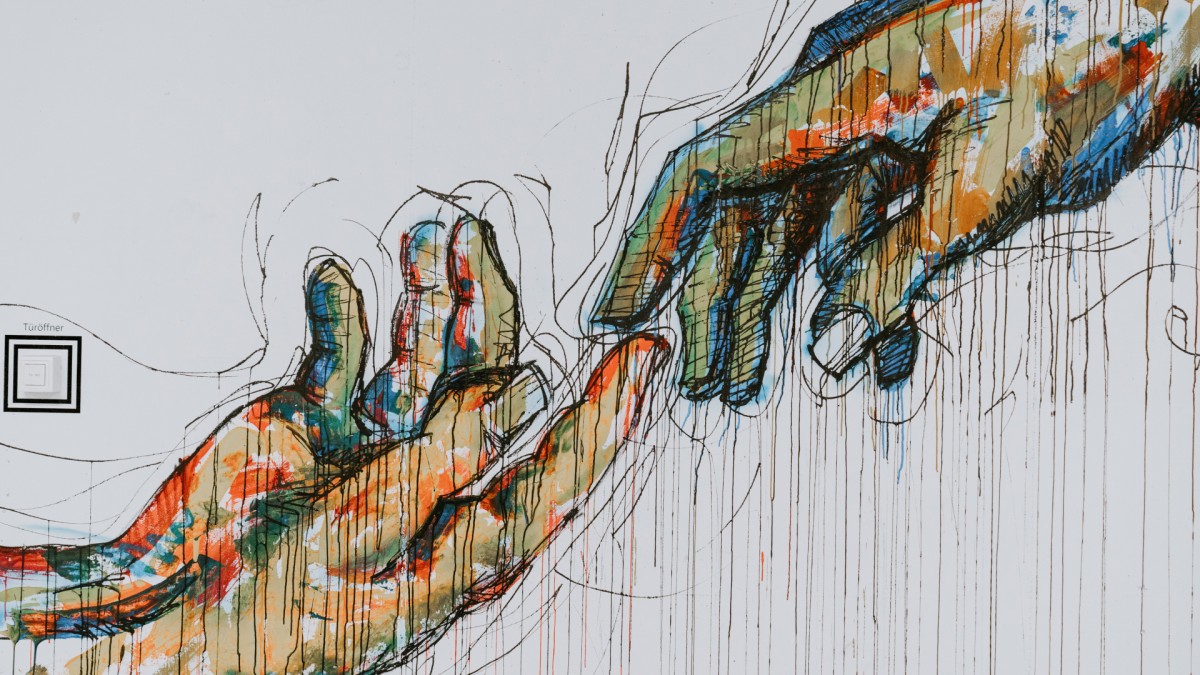

なんてことだ。表情に出ていたのだろうか。だとしたら、相当失礼なことをしてしまった。俺は頭を下げる。「すみません」「いいの、いいの。良いお店を教えてもらったから。それに、決めてるんだ」「何を?」「好きな本の登場人物の台詞で『出会った人が、自分の人間性を作る』っていうのがあって」「はあ」 話が見えない。「こういうアプリを使っているといろいろな人に会うでしょ?」 確かに、素敵な時間を過ごせる相手もいれば、時間の無駄だったと感じる相手もいる。俺は彼の言葉にうなずく。「で、せっかく出会ったんだったら、お互いに何か得るものがあるようにしようって」「けど、そんなことーー」

できるんだろうか。俺の疑問に答えるかのように彼は言葉を続ける。「もちろん上手くいかないこともあるけどね。受け取るかどうかは、相手が決めることだから。あくまでも自分自身の心意気」「だとしたら、俺は何かできたんでしょうか。最初から『帰りたい』って雰囲気を感じさせていたんだったら、むしろマイナスなんじゃないですか」

彼はあごに人差し指を当てて、首をかしげる。「とりあえず、良いお店を教えてもらえたでしょ。それに別の人とデートする時、今日のことをネタにできるから」

彼は歯を見せて、いたずらっ子のように笑った。なるほど。何事も捉え方なんだな。どんな相手でも、何かを得ようという気持ちで接すれば、「時間の無駄だった」なんてことはなくなるのかもしれない。俺が過去に出会った最悪な男も、ネタにできると思ったら、ちょっとは出会った甲斐があったと思えるだろうか。「だったら、俺もネタにさせてもらいますね」「どうぞ、どうぞ。お友だちに『素敵な男がいた』って言ってくれても良いんだよ」「はーい。だったら、俺のこともよろしくお願いします」「オッケー。じゃあ、お互いにがんばりましょ。運命の人に出会えるまで」

彼は俺に向かって、手を差し出した。まるでお互いの旅の無事を祈る旅人たちのようだ。けど、自分のタイプじゃなかったからといって、冷たくあしらわない姿勢は見習いたい。

「はい」 ぎゅっと彼の手を握り、俺たちはお互いのパートナーを探す日々に再び旅立った。